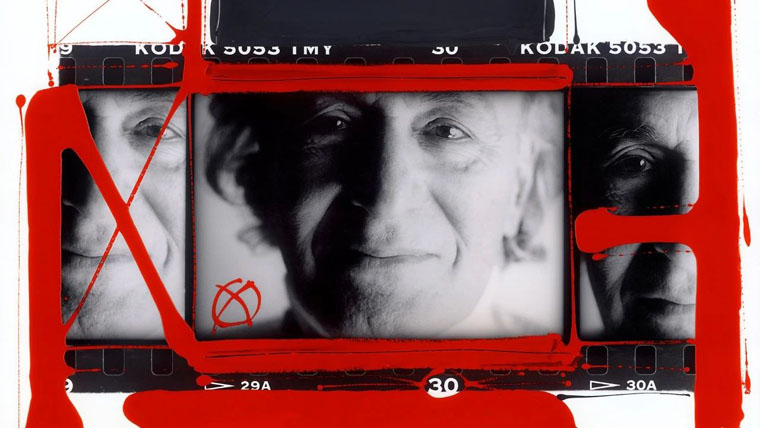

9月10日,法国“街头摄影之父”威廉·克莱因(Williiam Klein) 在巴黎去世。

克莱因出生于纽约,成年后在巴黎生活了70多年。晚年的他更乐于将自己称作一个巴黎人,对于家乡大苹果城则用了一个词来形容:容忍(tolerate)。

在生命的最后十年里,他仍热衷于拍照,每天上街都会带着莱卡的胶片相机,兜里揣着一卷替换的胶卷,拍他看见的任何人事物。

克莱因好交朋友,对于媒体采访几乎来者不拒,因为他是一个少见的话痨。晚年的他偶尔也会回纽约转转,带记者看看纽约阿姆斯特丹大街拐角的一处破旧的大楼,这是他长大的地方。

在门口敲了半天,旧居现在的主人不在家,这位快乐的老头并没有感到沮丧,转而和楼里来来往往的住户聊起了天,“对,我很久以前在这里住过,这儿现在还有蟑螂吗?”

克莱因来到了哈林区,年轻时候在这里拍摄的照片让他一夜成名,当时的哈林是个古怪且危险的地带,如今对部分白人来说仍是这样。

克莱因拄着拐杖,和他目之所及的每个人聊天,听本地人说曾经如何溜进剧院看戏,在理发店里听Barber和熟客说社区的八卦故事。

当时跟在他身边的BBC主持人在画外音里评价说,威廉·克莱因在用好奇的眼光看待一切。

克莱因当着镜头点起了烟,主持人和摄影师没有避开,“威廉,他们跟你说过不能在BBC节目里抽烟的吧?”

逃离

威廉·克莱因1926年出生于纽约一个犹太家庭。祖父移民到美国后,以裁缝为营生,曾经生意做得有声有色。到了父亲这一辈突然家道中落,他出生后没多久老爸迷上了股票市场,最后在大萧条中输得倾家荡产。

年少的克莱因跟着父母过起了苦日子,被迫搬到了生活成本更低的街区,街头混乱不堪,无所事事的青少年成天打架。“你看过那部30年代的老电影《死巷小子》(Dead End Kids)吗,和那些场景一模一样的,大家麻木地活着。”

“每天待在房间里太苦闷了,我仿佛听到有声音在门外叫我 ”。随着青春期的到来,他总会出现在现代艺术博物馆(MoMA),父母一开始以为他出去鬼混,后来得知是去看艺术展,倒也放心许多。18岁时他应征入伍,作为通讯兵跟随美军远赴欧洲,先去了德国,等到了巴黎时,战争结束了,街上都是欢庆的人群,相互拥抱、轻吻。作为美法友谊协议的一部分,美军士兵有留在欧洲学习的机会,克莱因开始在巴黎索邦大学的新生活,同时拿到了一笔不菲的美军经济补贴,用他自己的话来说,在巴黎他过得像国王一样。他在街上邂逅了一位骑车经过的年轻女孩,两人一见钟情。19岁时,他和珍妮·弗洛林结婚了,妻子后来成为了模特和画家,两人相伴度过了50年。

巴黎

在巴黎,威廉·克莱开始了画家生涯,他先是短暂接受了安德烈·洛特的指导,后又转而拜在了现代主义名师费尔南德·莱热的门下。“去他妈的画廊,去他妈的收藏家,这些和你们没有半毛钱关系”,克莱因一直记得莱热的这些话,“你们最大的问题,就在于要试着成为这座城市的一部分。”莱热让这些年轻人学会“睁开眼睛”,从画室走上街头,在墙壁、建筑材料上描绘城市的肌理。于是好学生克莱因成为了一名壁画家,1952年在米兰办了自己的抽象概念壁画展。

1949年的画

画展上他认识了建筑设计师安杰洛·曼吉亚罗迪,两人开始了一项新的艺术合作,在后者设计的室内滑动面板上创造随机的几何图案,这成为克莱因开始摄影的契机。他意识到,自己能在暗室中沿用这样的创作方法,用长曝光获得各种各样的抽象形状。这样的模糊风格,也被他用到了后来的许多纪实创作中。

克莱因的作品吸引了文艺界的关注,其中就包括《Vogue》杂志的艺术总监亚历山大·利伯曼。

1954年,利伯曼给克莱因提供了一份工作。当利伯曼问他去纽约能做些什么时,克莱因的回答是:用一种新的方式拍摄纽约。

作为一个在法国生活了六年的美国人,此时的克莱因已经成了混血儿,家乡纽约对他而言成了陌生的异乡。“我成了一个装模作样的民族志学家,像探险家对待土著一样,重新看待纽约人。”

纽约

带着从亨利·卡蒂埃-布列松这里买来的二手相机,和《Vogue》开给他的每周100美元生活费,克莱因回到了家乡纽约。

他创造了一部影像日记,用镜头描绘着这座已经和自己没有太多交集的城市。

“克莱因丝毫不会掩饰意图,会走到拍摄者跟前与他对话、挑逗甚至激怒,这样的近距离镜头语言带来的冲击力是无与伦比的,就像一记直击观众的重拳。”有评论家这样说道。

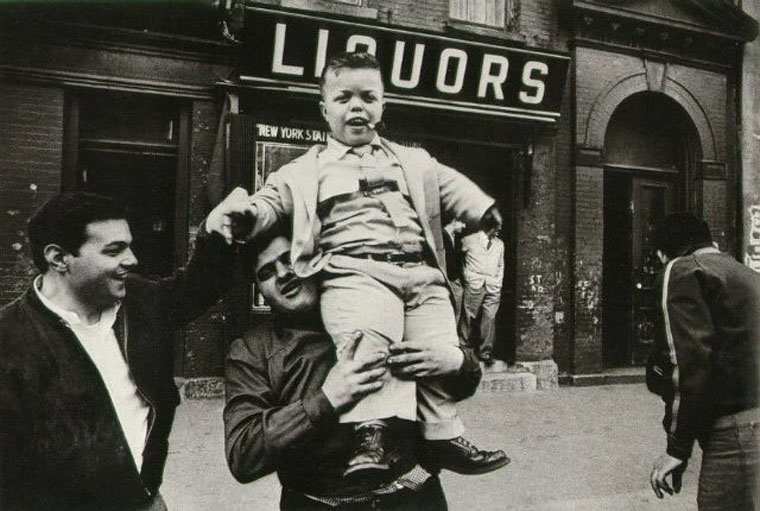

克莱因用广角把纽约街头的故事塞进画面,在他最著名的照片中,一个神情暴戾的孩子用枪指着镜头,身边的另一男孩表情麻木。“这只是为了好玩,当时这几个孩子在街上胡闹,我让他扮演了这样一个角色,他本身并不是一个坏孩子。”克莱因解释道。

他的摄影风格,在当时的许多人看来近乎于挑衅,完全不管约定俗成的那一套标准,在他的作品中你能看到虚焦、过曝,构图随意。

“这些照片有着我从未见过的粗暴”,利伯曼如此评价克莱因的这一系列纽约作品,他依然认同克莱因是一位不世出的天才,自己并没有看走眼——同时他也退缩了,并没有在《Vogue》上刊登这些照片。

不只《Vogue》,因为照片中传递出的明显反资本主义、反消费主义色彩,没有一家美国出版商愿意出版克莱因的纽约作品。

1955年,纽约

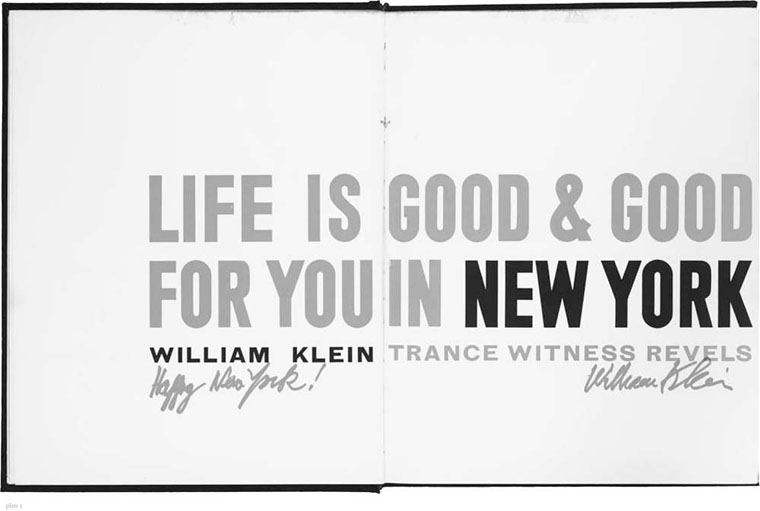

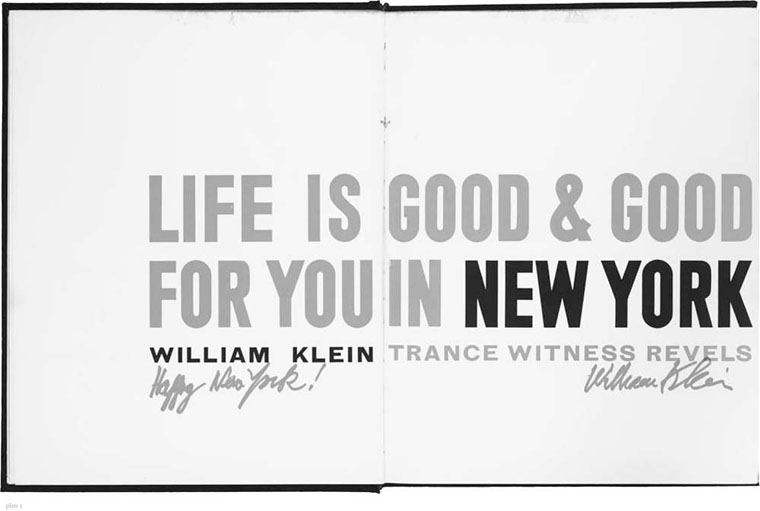

克莱因最后找到了一家法国出版商Editions Seuil,1956年《威廉·克莱因:纽约的生活是美好的&对你也好》(William Klein: “Life is Good & Good for You in New York”)出版,在欧洲引起轰动,拿到了纳达尔奖。

威廉·克莱因一炮而红,以几乎同样的手法,他拍摄了另外三本摄影集:《罗马》(1960)、《莫斯科》(1964)、《东京》(1964)。

在东京他遇到了一个黑暗舞踏的舞蹈团体,对方希望能在工作室内拍摄,最后克莱因还是执意上街。最后他们戴着头套、赤裸着上身出现在了银座的小巷子里,现场气氛十分怪异,却在镜头中体现出了足够的冲击力。

时尚

在亚历山大·利伯曼眼中,克莱因依然是那个“破除迷信的天才”,虽然没有在《Vogue》上刊登那些颗粒粗糙的街头摄影,但他依然邀请克莱因拍摄时尚摄影。在此之前,克莱因完全没有接触过时尚,“但我明白,这是一个养家的好生计,因为在那个年代唯一能赚钱的照片就是时装照。”

当一个人跨界到自己陌生的领域时,他往往会回头从自己熟悉的经验里找到方法,克莱因就是如此——他并没有对着手里的模特名单苦恼太久就有了答案,把姑娘们带到街头去,这是属于他的地盘。

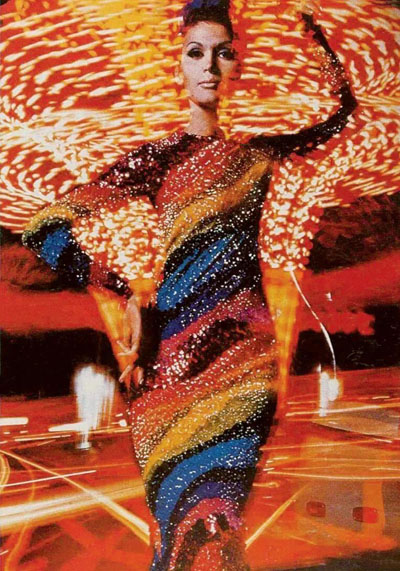

无论背景如何嘈杂、灯光或自然光是否昏暗,都不会限制克莱因的发挥,反而能成为他利用的工具,构建属于自己的独特风格化视觉语言。其中有一张经典照片很能说明问题:名模伊莎贝拉·阿尔伯妮可身着螺旋彩带图案的长裙,被放到了游乐园的巨大旋转游艺器前。旋转的灯光经过慢门变成了螺旋形的流动线条,越过了模特脸和身体的轮廓,形成了一种光影入侵的非凡效果。

在克莱因的眼中,不可控并不是一件可怕的事。他会让模特站在车水马龙的亚历山大三世桥上,身着华服搔首弄姿,当交警生怕交通堵塞上前阻止的一瞬间按下快门。

街头镜面

在纪实照片中曾被传统摄影评论家指摘的“模糊、虚焦、粗颗粒”,在时装照片中显得别有滋味。克莱因沿用自己在街头摄影中的方法,拍摄模特下直升飞机时的潇洒场景,这样的“伪赶场照”在当时是开创性的,如今则成了时尚摄影的一个固定套路。

赶场

而和街头摄影不同的是,克莱因非常喜欢在时装拍摄中使用长焦镜头,躲在模特和人群看不见的地方远远拍下正在发生的一切。

一次在罗马,他让模特穿着条纹连衣裙在马路上来回行走,身上的图案与横道线形成呼应,自己拿着长焦从远处拍摄。结果没有看到摄影师的路人还以为这些模特是妓女,开始吹口哨、问价钱甚至动手动脚,《Vogue》的工作人员赶紧上前叫停。

时代

在靠摄影获得足够的名和利后,威廉·克莱因在1965年曾收起了相机,转而专注起儿时的另一个梦想——拍电影。

因为纽约摄影机爆红的日子里,他曾在1958年拍摄了充满了讽刺意味《光之百老汇》,他其实非常享受当导演的过程,这样的小成本电影他能掌控一切,尽情表达自己的观点。

在放下照相机后,他连续拍了《你是谁?》《自由先生》《最伟大的人:默罕默德·阿里》《小理查德的故事》《时尚在法国》等,以讽刺剧情片和纪录片为主,并没有取得如摄影领域那般的成功,但克莱因拍得很开心。1980年代后,他再度拿起了相机,使用特写镜头和广角镜头重返静态摄影。同时继续使用绘画和影像创作多媒体作品。他后来也尝试过数码相机创作,依旧非常简单粗暴,用自动挡应付一切,但拍出来的总不是那个味道。

他的时代早就过去了,受他影响的后辈摄影师们如森山大道等人,成了世界的主流。

克莱因在90年代和21世纪初获得了各种各样的奖项,来肯定他的毕生成就,从哈苏奖到伦敦皇家摄影学会授予的世纪奖章,纽约、巴黎、东京、米兰、爱丁堡,到处都是他的回顾展。

晚年,他回到时代广场街头,看着游客手里人手一台卡片相机,他依然会对准人群按下快门。

“我喜欢拍照,尤其是街头摄影,因为它很有趣。当我站在街上,我觉得自己又像个孩子了。它让我有了探索的机会,与人互动,在按下快门的一瞬间迷失自我。”他说,自己仍然期待着每张胶卷冲洗出来的时刻,一切都是未知,但这才是摄影的迷人之处。